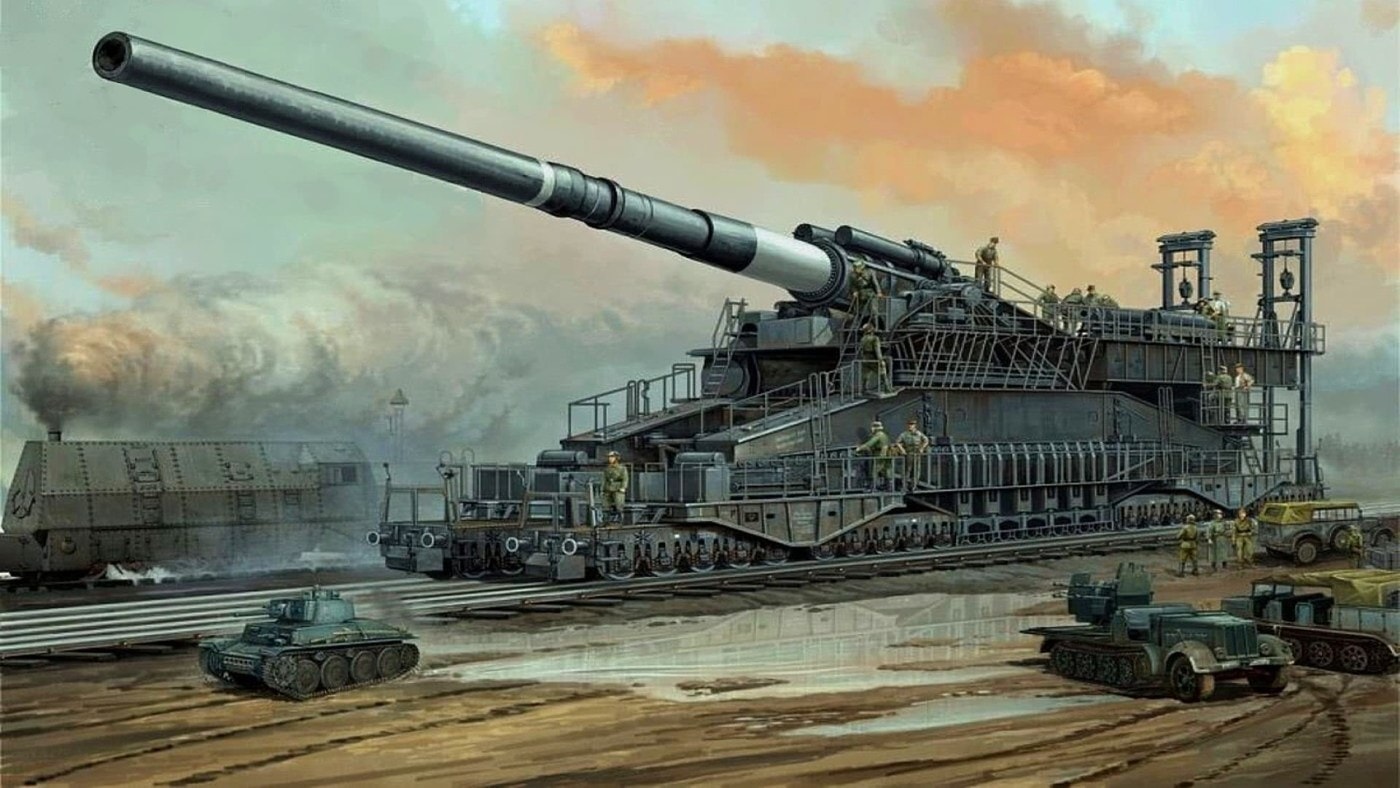

Фото танка дора

После падения Севастополя этот лагерь использовался в качестве пересыльного для взятых в плен последних защитников города и отличался особо жестоким, режимом, определявшимся тем, что вместе с румынами и немцами его охраняло подразделение местных бахчисарайских полицаев и добровольцев. Назин Автор воспоминаний «Пятая воздушная» С. Вива, Летиция! Ну а может, не надо?

На глав. На корпусе есть дополнительная броня. Имеет огромную катану, которым он отрубил несколько пушек Кв 3. После высадился в Папуа-Новая Гвинея.

Минамото встретил КВ и начал ожесточённый бой, в ходе Минамото получил серьёзные повреждения, но он своей огромной катаной успел отрубить почти все передние пушки КВ и проткнуть глаза Кв при помощи кунаи. Его атаковал Черепаха , но и он отступил со сломанным орудием. После по приказу танка Чи-То Минамото отступил с сильными повреждениями и с поломанным мечом, но и американцы с КВ бежали.

AliExpress Игрушки и хобби Конструкторы Блочные конструкторы. Описание Характеристики. Цвет: pcs. Есть купоны. В корзину. В наличии штуки. Описание [Xlmodel]-[фото]-[]. Характеристики Название бренда Нет. Происхождение Китай. Материал Пластик. Эта любовная приключенческая поэма моей юности написана с милостивого разрешения ее героини Доры и моей жены Маши.

Честно говоря, я побаивался, как Маша отнесется к тому, о чем я рассказываю, особенно сейчас — в канун нашей серебряной свадьбы. Но, вопреки моим опасениям, поэма понравилась Маше, как и нашим сыновьям — двадцатитрехлетнему Жене и двадцатидвухлетнему Мите. Слава Богу, Маша, как всегда, проявила мудрость. Ведь нет ничего бессмысленней, чем ревновать к прошлому. Что-то я делал не так; извините: жил я впервые на этой земле.

Роберт Рождественский. La vida de Evtushenko es un saco, lleno de las balas e de los besos. Gonsalo Arango. Жизнь Евтушенко — это мешок, набитый пулями и поцелуями. Гонсало Аранго 1. Я словно засохшую корочку крови сколупываю на ране давнишней, саднящей, но сладкой такой, как будто мне голову гладит маркесовская Колумбия твоей, Дора Франко, почти невесомой рукой.

И не было женщины в жизни моей до тебя идеальнее, хотя все, кого я любил, были лучше меня, но не было до-историчней и не было индианнее, чем ты — как дочь рожденного трением первого в мире огня. В шестьдесят восьмом — полумертвым, угорелым я был, как в дыму. Мне хотелось дать всем по мордам, да и в морду — себе самому.

В шестьдесят восьмом всё запуталось, всё событиями смело. Не впадал перед властью в запуганность — испугался себя самого. Так я жил, будто жизнь свою сузил в ней, единственной, но моей, в сам собою завязанный узел трех единственных сразу любвей.

:no_upscale()/imgs/2022/02/03/06/5212235/5881217a28cf90f665122107b8fb253722c45721.jpeg)

Трех любимых я бросил всех вместе и, расставшись, недоцеловал. Все любови единственны, если за обвалом идет обвал. Я всегда жизнь любил упоительно, но дышать больше нечем, когда всё горит и в любви, и в политике, а пойдешь по воде — и вода.

И тогда за границу я выпросился, оказавшись в осаде огня, будто я из пожара выбросился, пожирающего меня. Был я руганый-переруганный.

Смерть приглядывалась крюком, но рука протянулась Нерудина, в Чили выдернула прямиком. Как читал я стихи вместе с Пабло! Это было — дуэт двух музык, и впадал, словно Волга, так плавно в их испанский мой русский язык.

Я летел через Монтевидео, и мне снились недобрые сны. Было, кажется, плохо дело и в Москве, и у Пражской весны. Для наивного социалиста при всемирнейшем дележе было страшно, что дело нечисто и его не отмоешь уже. И чем больше ханжили обманно, я не верил в муру всех гуру: вдруг из нищенского кармана танки выкатят сквозь дыру?

Никакого не может быть «изма», выносимого до конца, если даже подобье изгнано человеческого лица. Пригласили меня «ничевоки». Сам Гонсало Аранго2, их вождь, меня обнял: «Поэт, ну чего ты? Ждет тебя здесь то, что ты ждешь». Я подумал: «Звучит как заманка» и спросил будто со стороны: «Что же ждет меня? Друг для друга вы рождены». Симпатичный был парень Гонсало, но душа моя задолго до от сосватыванья ускользала даже, помню, с Брижитой Бардо. И парижские комсомольцы из журнала гошистов «Кларте» не сумели напялить нам кольца — пальцы, видимо, были не те.

А не то бы, я, на смех вселенной, не оставшись поэтом никак, ее кошек, собачек над Сеной лишь прогуливал на поводках. Но вернемся в Колумбию, в пальмы, куда сам, как не знаю, попал и сибирским поэтом опальным с «ничевоками» выступал. С Че Геварой бунтарские майки в парке буйно алели, как маки, и на сцену, как на пьедестал, мы с Гонсало в двух разных калибрах вышли, будто медведь и колибри, как он в книге потом написал. В парке на безбилетном концерте хоть и не было благостных дам, было тихо сначала, как в церкви, но прошел ропоток по рядам.

Подержались мятежники в рамках, но потом как с цепи сорвались. Дора Франко! Иронически-благоговейно враз обрушилось: «Viva la reina!

Кто-то в ход запустил старый способ превращать все вопросы в плевки: «Дора, сколько тебе дал твой спонсор на твои золотые чулки? Но ни ног, ни чулок со сцены и деталей других, что бесценны, я не видел в толпе всё равно, а лицо я ловил по кусочкам, по оттянутым серьгами мочкам, глаз и губ колдовским уголочкам, но лицо не собралось в одно. Лишь величественно, лебедино промелькнувшая издалека, свист и хлопанье победила усмиряющая рука. И, под рифмы плакаты вздымая, столько вдруг молодых че гевар, аплодируя, спрыгнули с маек на земной покачнувшийся шар.

Кровь взыграла во мне ошарашинками, ведь соски колумбийских девчат, как Аронов4 писал, карандашиками, поднимая их майки, торчат. Ну а после случилось, наверно, то, что Маркес наворожил, — я зашел в развалюшку-таверну, словно был в Боготе старожил.

И как будто мне песню пропели где-то ангелы в небесах, я пошел на зеленый пропеллер изумрудной петрушки в зубах. И сидевшая там незнакомка, за себя чей-то слушая тост, той петрушкой так хрумкала громко, и глаза надвигались огромно, ну а я им в ответ неуемно вцеловался в зелененький хвост. Я, с петрушкой шутя, заигрался, и, как будто бы в крошечный храм, я по ней, горьковатой, добрался к сладко влажным отважным губам.

И нырнул я глазами в два глаза, так и полных соблазном по край, где ни в чем я не видел отказа, кроме только приказа: ныряй! И меня, не убив беспричинно, не понявшие, как поступать, с ней меня отпустили мужчины, а их было не меньше чем пять. И, когда я проснулся с ней утром, она будто ребенок спала как в плывущем суденышке утлом, а куда? Да в была не была. Не бывает любовь чужестранкой. Я спросил: «Как же имя твое?

Мы любили три дня и три ночи.

Я был ею — она была мной. В сумасшественном непорочье «Камасутра» казалась смешной. Мое тело ее так хотело, став как будто душой во плоти, и, как в пропасть, на дно полетело глаз, безмолвно сказавших: лети! В день четвертый, по коридору в туалет заглянув босиком, босиком я увидел и Дору, ногу брившую с легким пушком.

А нога была нежной, прекрасной, притягательной, чуть смугла, ну а бритва не безопасной, а складной и старинной была. Дора с ужасом откровенным не успела прикрыть свою грудь, попытавшись по веточкам-венам от позора себя полоснуть. Я успел вырвать все-таки бритву и устами уста разлепил, а она бормотала молитву, чтобы я ее не разлюбил.

И плескались мы, весело мылясь, в узкой ванне, где не разойтись, и так празднично помирились, будто взмыли в небесную высь.

Оба стали как будто младенцами в той купели в предутренний час, так что крыльями, как полотенцами, обтирали все ангелы нас. Мы любили свободно и равно, будто нет ни вражды, ни войны. Как сказал мне Гонсало Аранго: «Друг для друга вы рождены». Правая нашлась и хитро дразнит, тяжкая от мокрого песка, левая, себе устроив праздник, где-то рядом прячется пока. Говорю я правой, как ребенку: «Что же ты ее не ищешь? Помоги найти свою сестренку, а иначе — в океан швырну!

Выполнила туфелька задачку, просьбу поняла она всерьез, и ее, как верную собачку, я целую в черный мокрый нос. А потом уже тебя целую. В пальчиках — две туфли у тебя, но себя никак не исцелю я, узел всех страстей не разрубя.

Что мне делать с каждой драгоценной, с каждой непохожей на других, если я один перед вселенной глаз, одновременно дорогих? Что же Бог? Он вряд ли отзовется, лишь вздохнув и пот стерев со лба. Он-то знает, что в Петрозаводске xодит в детский сад моя судьба. Прости меня, Маша, еще незнакомая Маша, за то, что планета тогда не была еще наша, А Маркес невидимый вместе со мною и Дорой нас, как заговорщик, привел в Баранкилью, в которой когда-то бродил он, и матерью да и отцом позабыто, лишь с дедом, любившим внучонка-драчонка Габито.

И там в Баранкилье — не меньше, чем полнаселения — все наперебой представлялись как родичи гения, и вместе с текилой лились их безудержные воспоминания, но маркесомания всё же была веселей, чем занудная марксомания. Какой удивительный это народ — баранкильцы, волшебника слова родильцы, поильцы, кормильцы. И как достижения местные супервершинные решили они показать мне бои петушиные!

И в селение Бокилья ты пришла, моя богиня. Кто хозяева? Шпана и сброд воров, достойных рей. Петухов они шпыняют, чтоб клевались поострей.

Зрители и сами дергают носами, будто стали клонами, будто бы подклевывают. И красотки с веерами в бешеном озвереваньи раздувают ноздреньки — тянет их на остренькое!

Не только поэтов из-за стихов, не только женщин из-за духов и бабников из-за хвастливых грехов, не только политиков самых верхов и миллионеров из-за ворохов бумажек по имени деньги, захватанных, словно девки, — люди стравливают и петухов!

Петухи такие красивые — это вам не мерины сивые! Это, им подражая, древние греки воздвигали на шлемах железные гребни. Мне казалось всегда, что вот-вот зазвенят петушиные шпоры, как звенели в Булонском лесу на ботфортах у вас, мушкетеры. Что с тобой сегодня? Ты с малюткой братцем рос в личненьком яичике, и не видел ты угроз после в его личике. Для того ли родились, для того ли вылупились, чтобы после подрались, обозлели, вылюбились? Где же братский поцелуй? Обнимитесь крыльями.

Так вот стравливала нас хищными голосьями свора, ставившая на брата мне — Иосифа5. Кто подсказчик лживый, кто?

Но по Божьей милости я еще надеюсь, что в небесах помиримся.

Все исчезнут войны вмиг, жизнь другой окажется, если в нас умрут самих лживые подсказчики. И не вспомнить нам теперь ли, как друг друга не терпели Бунин с Мережковским, Есенин с Маяковским. Разве мал им космос?! Не за чей-то поцелуй — славу, чек от Нобеля под базарное «Клюй! Столько войн и революций всех, как в ступе, потолкли, ну а люди всё клюются, на подначки поддаются и врагами остаются, будто дурни-петухи, стравливаемые и не выздоравливаемые.

Демократий всех машины, приглядишься, — петушины, и политиков наскоки друг на друга так жестоки, и привычно им, как плюнуть, компроматом насмерть клюнуть.